在宅医のとまどい3 過疎地における在宅医療の役割 2)住み慣れた我が家から逝く『わが家死』の実現を支える医療

「はじめて、ひとが逝くところをみました。」

長年ケアマネ(介護支援専門員)をしている長男さんのつぶやき。僕が最近死亡診断に伺った患者さんの家でのことである。

「さっきの電話で、昨夜10時過ぎにお父さんの呼吸が止まったとおっしゃっていましたよね。どうしてすぐ、電話くださらなかったのですか?」

「夜が遅く、先生もお疲れだと思ったからです。」

「ああそうでしたか、ありがとうございます。でも、そんなお心遣いはいらないのですよ。でも不安ではなかったですか?」

「いえ、先生からあらかじめしっかり説明を受けていたので、私たちだけで看取れると思っていました。呼吸の様子が変わったので姉に連絡をし、母と3人で看取りました。」

「みなさん、すぐに連絡しなくても大丈夫だったのですね。」

「はい。父が穏やかに息を引き取ったあと、家族で父のベッドを囲んでしばらく静かな時を過ごしました。」

拍手、拍手。このような人生の幕引きこそ、僕がホスピス医として目指してきた理想の死だ。

医療者が前面に出て、家族を押しのけるような死ではない。医療者がバタバタと対応して、看取る家族に不安を与える死でもない。あらかじめ医師が診察して十分説明を行っているので、家族が慌てふためくような死ではない。救急車や警察車両が出動する、慌ただしい死でもない。亡くなった後、家族が後悔するような死でもない。

あくまで患者と家族が主役で、自分たちで創り出す、納得のいく死。医療者はその実現のために、縁の下で患者と家族を支える存在にすぎない。在宅ホスピス医になってから、今もこの哲学は変わっていない。

「酒好きの父だったので、最後にお酒を少し含ませた水で口を潤してやりました。するとそれを飲もうとするかのように、喉を動かしたのです。」

30年前の著書(『家で死にたい』保健同人社1992年)で、『息子とお酒を酌み交わしながら妻の死を看取った夫』の話を僕は紹介した。その時は「そんな看取りがあるのか」とショックを受けたが、今回はそのような話を聞いても驚かない。それよりも、そのような『送り』がいまも残っていることになにかほっとした。

物としてではなく、人間としての生を全うしつつ迎える死。それがあるべき、ひとの死だと僕は信じてきた。これは僕がいまも大事にする、看取りの哲学だ。たしかに30年の歳月はそのような理想の死の実現を困難にしたが、それでもこの北杜の地へ越してきたおかげで、死の原風景をいまも垣間見ることができる。医師冥利に尽きる。

死が病状の急変かどうかは議論の分かれるところだが、少なくとも在宅で看取る家族は、死を前にして大きな不安を持つ。「最後まで住み慣れた自宅で過ごし、お迎えを自宅で迎えたい」と望む患者の思いを実現するためには、急変かどうかの議論の前に、看取る家族の不安を取り除かなければならない。そのためには、医師の緊急出動は“あってしかるべき”だが、家族が不安になる前にその不安を取り除くことが重要だ。

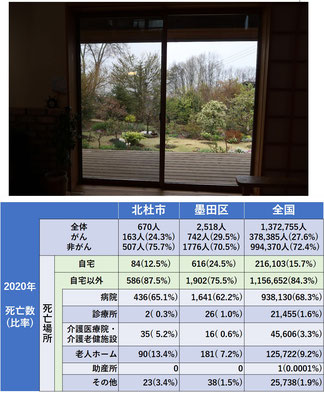

厚生労働省の人口動態統計(2020年)によると、墨田区の在宅死率は全国平均の1.6倍と非常に高く、北杜市はその半分に過ぎない。つまり北杜市の側から見ると、9割弱(87.5%)の住民は自宅以外の場所で死亡しているわけだが、興味あることに病院死の頻度は墨田区や全国平均とほぼ同じである。このことは施設で亡くなる方の頻度が高いことを意味し、多くの方が介護老人保健施設や、有料老人ホームなどの特別養護老人ホームで亡くなっている(介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホームは北杜市にはない)。ここで注意すべきことは、自宅死に分類される『自宅』とはグループホームやサービス付き高齢者向け住宅が含まれ、高齢者を対象にした民間アパートもその中に入る。データを持ち合わせていないので僕の印象になるが、住み慣れた我が家以外のこれらの『自宅』で亡くなる人の数は決して少なくないと思っている。

結論的な表現をすれば、現段階の北杜市では『住み慣れた自宅』で最期を迎える(このような死を僕はこれから、『わが家死』と呼ぶことにする)のは極めて例外的なことになる。ことの是非はともかくとして、僕自身は『わが家死』を望んでいる。たしかにその実現は今後ますます困難になると思うが、これこそわが国の死の原風景であり、わが家での死を望む人の希望を叶えるのが、在宅医療専門医の存在意義だと信じている。

次回は、人生で最も重要な出来事である死のあり方、特に看取りの場所と医療者のかかわりについて筆を進めたいと思う。

(2023年5月8日記)